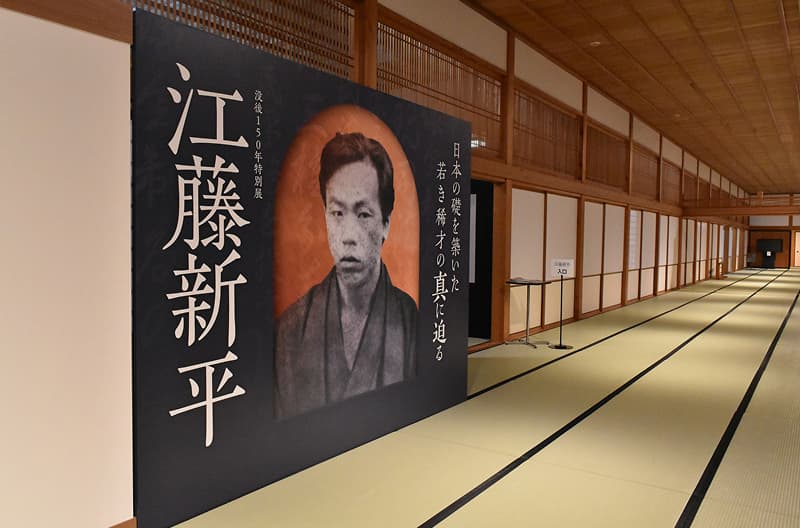

江藤新平

1834 - 1874

民の立場に立ち、

民のために奮闘した江藤新平。

彼の功績は今も生き続けている。

写真:佐賀県立佐賀城本丸歴史館所蔵

江藤新平について

「維新の十傑」や「佐賀の七賢人」と称される江藤新平(1834~1874)は、初代司法卿として国民の権利を守るための近代的な裁判制度を導入したことが有名ですが、江藤の功績はそれだけではありません。三権分立に基づく国家制度の設計や、民法・国法といった法典の編纂、国民皆教育の導入など、現在にまでつながる日本の骨格を築きました。

江藤は、明治政府の中枢である参議にまで昇り詰めますが、「明治六年政変」で政府を去ることになり、翌年の佐賀戦争で刑死という非業の最期を遂げました。その後、明治44(1911)年の帝国議会において、明治22(1889)年の大日本帝国憲法発布に伴う大赦の効果が死者にも及ぶことが確認されて、江藤の「内乱罪」の罪状が消滅し、大正2(1913)年の帝国議会での表彰建議を経て、大正5(1916)年に正四位が追贈されて名誉回復がなされました。

江藤新平の主な功績

参考資料

「江藤新平×歴史人」(歴史人HP)本当にすごいんです、江藤新平

法務史料展示室・メッセージギャラリー(法務省HP)

近代司法の夜明け(YouTube動画/チャンネル名「MOJchannnel」(法務省))

江藤新平復権プロジェクト

明治維新という時代の大転換期に、類まれなる鳥瞰力と実行力で三権分立、国民皆教育、 四民平等、民主的で公平な司法制度など、それまでの江戸時代の常識では全くないものを導入し、

今の我々につながる「日本の骨格を創った男」江藤新平。

同時代に生きた数々の偉人の中でも、他に比肩するものがないほどの偉業を成しながら、それぞれの大義と大義がぶつかり合った「佐賀戦争」の責任を負わされ処刑されるという衝撃的な最期が影響しているのか、戦争から150年が経過した現代においても、江藤の比類なき功績に値する正当な評価はなされていません。

このため、佐賀県では、令和6(2024)年の江藤新平没後150年を契機に、

佐賀戦争とともに消されてしまった江藤の功績に光を当てて「真の復権」を図る「江藤新平復権プロジェクト」を展開しています。

現在進めている取り組み

江藤新平の復権にご協力いただける方の「チカラ」を結集し、没後150年を契機に高まった復権のうねりをより大きなものにしていくため、寄附金を募集しています。

みなさまの「志」を今こそ一つにし、ぜひご協力をお願いします!

寄附金募集ポスター

寄附金の活用について

江藤新平復権プロジェクト事業に活用させていただきます。

- 記念碑の建立

- シンポジウムの開催

- 各種プロモーション事業 など

記念碑の建立について

個人3万円以上、法人・団体20万円以上ご寄附いただいた場合は、記念碑に氏名または法人・団体名を彫刻させていただきます。(希望者のみ)

彫刻する氏名等について

個人の方につきましては、肩書+氏名の記載が可能となっております。

クレジットカード決済の方は、寄附の際に「配送情報入力→配送に関する備考」欄に「彫刻希望:弁護士 佐賀 太郎」のように記載ください。

チラシでお申し込みされる場合は、氏名欄へ希望される肩書も記載ください。

感謝状について

また、個人で50万円以上寄附をされた場合、希望された方に知事の感謝状を贈呈しています。

クレジットカード決済の方で、感謝状を希望される方は、寄附の際に「配送情報入力→配送に関する備考」欄に「感謝状希望」と記載ください。

寄附方法について

個人 寄附金額:1口 / 5,000円(3万円(6口)以上で記念碑に氏名記載)

①クレジットカード決済

お支払いはこちらからクレジットカード決済での寄附の流れ

- スマホの方:画面右上の「MENU」ボタンから会員登録orログイン

PCの方:画面右上のボタンから会員登録orログイン - 返礼品一覧の画面から「江藤新平復権プロジェクト」を選択

- 寄附数量を入力し〈カートに入れる〉

- 必要事項を入力し〈決済〉

- 寄附金受領証明書の到着

- 確定申告またはワンストップ特例申請の手続き

②郵便局・金融機関等での現金決済

寄附申込書はこちら郵便局・金融機関等での現金決済での寄附の流れ

- 寄附申込書を県税政課へ提出

- 県から送付する払込取扱票または納入通知書にて、郵便局等または金融機関・コンビニ等で支払い

- 寄附金受領証明書の到着

- 確定申告またはワンストップ特例申請の手続き

※現金決済での寄附お申込みについては、令和8年分寄附として令和8年1月5日(月曜日)から順次ゆうちょ払込取扱票又は納入通知書を送付します。

令和7年12月中に寄附完了し、令和7年分として寄附金控除を受けられたい方については、クレジットカード決済によるお申込みをお願いします。

ふるさと納税について

ふるさと納税は、自治体に寄附をした場合、確定申告等をすることによって、金額の2,000円を超える額が一定の範囲内で所得税や住民税から控除される制度です。寄附後、1か月以内を目途に寄附金受領証明書を発送しますので、確定申告にお使いください。

なお、確定申告をしなくても、寄附した自治体に「ワンストップ特例申請」をすれば、税金の控除を受けることができる便利な仕組みもあります。

[対象/確定申告の不要な給与所得者及び寄附先の自治体数が5自治体以内の方]

ワンストップ特例申請とは

税制上の優遇措置をお受けいただくには、原則として確定申告が必要となりますが、給与所得者等、もともと確定申告の必要がない方がふるさと納税をされた場合、「ワンストップ特例制度」を利用することで、税務署への確定申告をすることなく寄附金の控除が受けられます。ワンストップ特例申請を行った場合は、所得税からの控除は行われず、その分も含めた控除額の全額が、翌年度の住民税から控除されます。

ワンストップ特例申請について詳しくはこちら法人・団体 寄附金額:1口 / 100,000円(20万円(2口)以上で記念碑に法人・団体名記載)

県内法人・団体からの寄附

- 自治体への寄附は全額損金算入され、法人税等の軽減効果(約3割)があります!

県外法人・団体からの寄附

- 企業版ふるさと納税制度が活用でき、法人税等の軽減効果(最大約9割)があります!

寄附の流れ

-

以下寄附申込書を県税政課へ提出

【県内】法人・団体寄附申込書ダウンロード

【県外】企業版ふるさと納税寄附申込書ダウンロード

提出について詳しくはこちらから -

県から送付する納入通知書にて、金融機関にて支払い

※法人・団体で寄附される場合は、原則〈納入通知書〉での支払いとなります。 - 寄附金受領証明書の到着

- 確定申告の手続

寄附にあたっての留意事項

この寄附については、議会の議決が必要となる「負担付き寄附」ではなく、「指定寄附」(寄附者が自らの寄附金について何らかの使途を希望し、県はこれを尊重しつつ、活用させていただくもの)としてお受けいたしますので、寄附後の返金はできません。

その他、ふるさと納税や企業版ふるさと納税、寄附の申込方法等について、ご不明な点がございましたら、下記にお問合せください。

佐賀県税政課 税務政策・ふるさと納税担当

TEL:0952-25-7028 FAX:0952-25-7294

メールアドレス:sagakenkifu@pref.saga.lg.jp

〒840-8570 佐賀県佐賀市城内一丁目1番59号

お問い合わせ先

寄附申込方法・寄附申込書提出先について

佐賀県税政課 税務政策・ふるさと納税担当

TEL:0952-25-7028 FAX:0952-25-7294

メールアドレス:sagakenkifu@pref.saga.lg.jp

〒840-8570

佐賀県佐賀市城内一丁目1番59号

江藤新平復権プロジェクトについて

佐賀県文化課 佐賀復権推進チーム

TEL:0952-25-7236 FAX:0952-25-7179

メールアドレス:culture_art@pref.saga.lg.jp

令和7年2月1日に開催した「江藤新平復権式典」では、復権の取組をより大きなうねりとし、その崇高な「志」を未来へと継承していくため「江藤新平復権宣言」を行いました。

このたび、江藤新平復権宣言から1周年となることを記念し、下記のとおり江藤新平復権宣言1周年記念シンポジウムを開催することとし、観覧希望者を募集します。

なお、基調講演に御登壇いただくベルランゲ河野紀子(Noriko

BERLINGUEZ-KONO)氏は、フランス・リール大学教授であり、江藤新平の実弟・江藤源作の御子孫です。江藤の『国民の安堵』概念から見える佐賀の土壌と西洋思想の関係性について講演いただきます。

1.開催概要

- 歴史演劇 佐賀東高等学校演劇部

- 基調講演 ベルランゲ河野紀子(Noriko BERLINGUEZ-KONO)氏(フランス・リール大学 教授)

-

クロストーク

-

パネリスト

ベルランゲ河野紀子(Noriko BERLINGUEZ-KONO)氏(フランス・リール大学 教授)

星原大輔氏(大倉精神文化研究所 研究部長)

赤坂幸一氏(九州大学大学院法学研究院 教授) -

ファシリテーター

富田紘次氏((公財)鍋島報效会 理事・事務局長)

-

パネリスト

2.観覧者募集について

こちらからお申し込みください。

これまでの取り組み

江藤新平の没後150年を迎えるにあたり「没後150年特別展 江藤新平―日本の礎を築いた若き稀才の真に迫る―」を開催。

約2か月間の期間中で約4万人の来場者数を記録し、好評を博しました。

会期 令和6(2024)年3月15日(金曜日)~5月12日(日曜日)

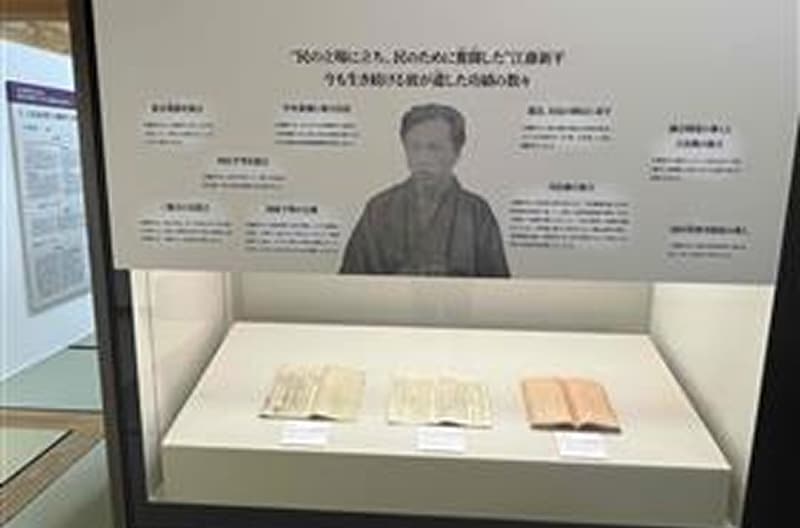

好評を博した「江藤新平特別展」を佐賀城本丸歴史館内に常設化。

映像やグラフィック、歴史資料(複製)などで江藤新平の功績を体感することができます。

場所 佐賀県立佐賀城本丸歴史館(佐賀県佐賀市城内2-18-1)

開館時間 9時30分~18時00分

江藤新平常設展チラシ江藤新平コーナーパンフレット

※パンフレット内の資料の画質を担保するため、大容量(約38MB)のファイルとなっています。

佐賀戦争で霞んでしまった江藤新平と島義勇の真の功績や「志」に光を当て、

復権・顕彰の機運をさらに大きなうねりとすべく「式典」と「記念シンポジウム」を開催しました。

江藤新平復権・島義勇顕彰式典

令和7(2025)年2月1日(土曜日)に県立博物館東側駐車場

殉国十三烈士の碑周辺にて、江藤新平と島義勇の御子孫の方々や、これまで江藤と島を長年に渡って顕彰いただいている関係団体の皆さまなどにご出席いただき、式典を開催しました。

式典では、出席者による献花や功績団体への感謝状の贈呈、佐賀東高校演劇部の代表者による江藤新平復権宣言などを行いました。

御子孫や関係者の皆さま

佐賀東高校演劇部による復権宣言

記念シンポジウム

歴史家・井沢元彦氏による基調講演や各分野の専門家によるクロストークを通じて、佐賀戦争の「真相」に迫りました。

シンポジウムの様子はこちら(YouTube動画/チャンネル名「佐賀県文化課」)

江藤新平の歩み

| 年号 / 西暦 | 年齢 | 起こったこと |

|---|---|---|

| 天保5 / 1834 | 1 | 現在の佐賀市八戸で生まれる |

| 嘉永2 / 1849 | 16 | 藩校・弘道館に入校 |

| 安政3 / 1856 | 23 |

『図海策』を執筆

|

| 文久2 / 1862 | 29 |

国の行く末を憂いて佐賀を脱藩し、京都へ 藩主 直正公の上洛を受けて佐賀へ帰藩。永蟄居(無期限謹慎処分)に

|

| 明治元/1868 | 35 |

東京奠都(てんと)建白

|

| 明治3 / 1870 | 37 |

憲法・民法制定検討会議開催 国政の基本方針(三権分立)策定

|

| 明治4 / 1871 | 38 |

司法省を設置 文部大輔 就任

左院副議長 就任

|

| 明治5 / 1872 | 39 |

司法卿就任「司法職務定制」制定 (府県の権限だった裁判事務の司法省への統一 / 判事、検事、代言人(弁護士)制度の導入 / 裁判所の設置)

|

| 明治6 / 1873 | 40 |

司法卿辞表提出

参議に就任

参議を辞任(明治六年政変)

|

| 明治7 / 1874 | 41 |

佐賀に帰郷

佐賀県権令 岩村高俊着任

佐賀戦争勃発

高知県甲浦で捕縛

|

| 明治44 / 1911 |

内乱罪の消滅

|

|

| 大正5 / 1916 |

正四位追贈

|