偉人モニュメント

佐賀県では、明治維新150年を記念して、2018年3月17日から2019年1月14日にかけて佐賀市城内エリアを中心に県内全域で佐賀の歴史、食、文化、アートを楽しむことができる「肥前さが幕末維新博覧会」を開催しました。

佐賀市内にある佐賀ゆかりの偉人25名の等身大モニュメントは、この博覧会を訪れた人に佐賀駅からメイン会場までの通りを楽しんで歩いてもらうために設置したものです。

また、25名のうち佐賀市以外にゆかりのある11名の偉人の等身大モニュメントは、佐賀を訪れる人に偉人のゆかりの地にも足を運んでもらいたいとの想いから博覧会終了後に偉人ゆかりの地にも追加設置しました。

明治時代を代表する書家

関連する銅像

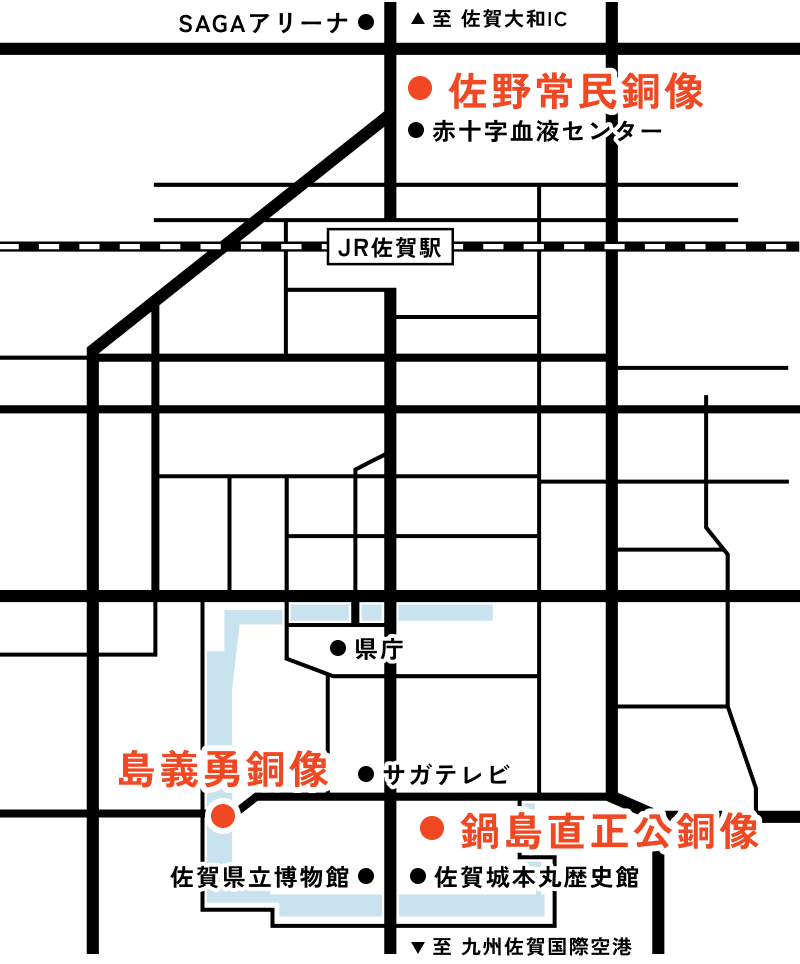

鍋島直正公銅像

佐賀市佐賀城公園内

(佐賀城本丸歴史館鯱の門北側)

佐賀藩10代藩主鍋島直正の銅像。地上高8.5m。佐賀城鯱の門前に西方を向いて立ち、当時佐賀藩が警備していた長崎港、そして遥かにヨーロッパを望んでいます。

銅像の周辺には、全国に先駆け、西洋技術を取り入れて取り組んだ代表的な偉業「蒸気船」「反射炉」「長崎台場」「種痘」の様子を彫ったレリーフが設置されています。

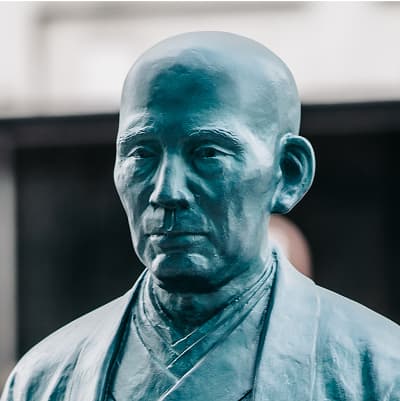

島義勇銅像

佐賀市城内(佐賀城西御門橋南側)

明治維新150年を記念して、明治新政府において北海道開拓に貢献した佐賀藩士島義勇を顕彰し、その志を未来へと引き継ぐために建立。鍋島直正の命により、蝦夷地(現在の北海道)調査に旅立つ若き日の島の姿を表現しています。顔は佐賀城本丸の直正銅像の方向、さらにはこれから向かう蝦夷地に視線を向けています。

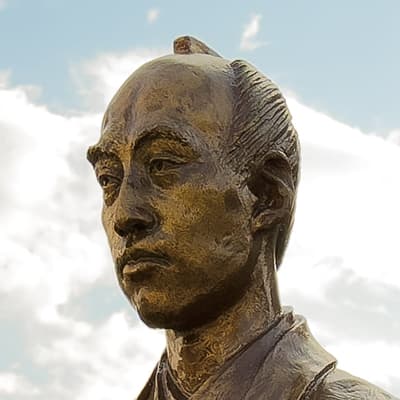

佐野常民銅像

佐賀市八丁畷

(佐賀県赤十字血液センター西側)

佐賀の偉人・佐野常民が令和4年に生誕200年を迎えたことを記念して、博愛社(現在の日本赤十字社)の創設をはじめ、多方面で輝かしい功績を残した佐野の熱い『想い』を「今」と「未来」に受け継ぐため建立。この像は博愛社設立の許可を得ようと不退転の決意で願い出る佐野の姿を表しています。

子どもむけのかいせつにする

佐賀藩10代藩主。1830(天保元)年、17歳(満15歳)の若さで家督を継ぎ、藩政改革を推進。古賀穀堂の意見を取り入れ、藩校「弘道館」で大胆な教育改革を推進。また重臣との協力体制の構築に力を注ぎ、鍋島茂義などを重用して西洋の科学技術を積極的に導入した。人材の育成と適材適所への配置により佐賀藩を雄藩へと躍進させた。

佐賀藩10代藩主。1830(天保元)年に、17歳(満15歳)の若さで佐賀藩のリーダーになり、様々な改革を行いました。教育係だった古賀穀堂(こが・こくどう)の意見を取り入れ、佐賀藩の学校「弘道館」で大胆な教育改革を推進しました。また、重臣との協力に力を注ぎ、義理の兄で武雄領主の鍋島茂義(なべしま・しげよし)などを藩の重要な役職に採用し、西洋の科学技術を積極的に導入しました。直正の大改革により、佐賀藩と佐賀藩出身者は、幕末から明治にかけて大きな活躍をしました。

子どもむけのかいせつにする

現在の佐賀市与賀町生まれ。〝寛政の三博士〟の一人として知られる幕府の儒官・古賀精里(せいり)の長男。1806(文化3)年、藩校「弘道館」の教授となり、蘭学の必要性を早くから唱えた。のちに藩主となる幼少の直正に教育係として指導に当たる。1831(天保2)年、藩主直正に意見書「済急封事(さいきゅうふうじ)」を提出。この意見書が佐賀藩の改革を方向付けた。

現在の佐賀市与賀町生まれ。1806(文化3)年に佐賀藩の学校「弘道館」の教授となり、ヨーロッパの学門や文化・技術を学ぶ「蘭学」を勉強することが大切だと考え、早くからその必要性を訴えました。

また、のちに佐賀藩主となる鍋島直正の教育係として、幼少期の直正を指導しました。1831(天保2)年、藩主となった直正に「済急封事(さいきゅうふうじ)」という意見書を提出し、この意見書が直正が大改革を行っていく上での精神的な支えとなりました。

子どもむけのかいせつにする

江戸時代後期の佐賀藩武雄領主。1822(文政5)年、若くして佐賀本藩の請役(筆頭家老)に抜擢され、鍋島直正の成長過程で多大な影響を与えた。1827(文政10)年には直正の姉・寵姫(ちょうひめ)と結婚、義兄となった。1830年代の早期から、本藩に先駆け西洋式砲術や軍備をはじめとする蘭学を積極的に導入、明治維新を主導した佐賀藩の近代化の礎を築いた。

江戸時代後期の佐賀藩武雄領主。1822(文政5)年、23歳の若さで佐賀藩の重役トップに抜擢され、14歳年下の藩主鍋島直正の成長過程に大きな影響を与えました。1827(文政10)年には、直正の姉・寵姫(ちょうひめ)と結婚し、義兄になりました。1830年代から、いち早く西洋式砲術や軍備をはじめとする蘭学(ヨーロッパの学術や文化・技術を学ぶ学問)を積極的に導入し、明治維新を主導した佐賀藩の近代化の礎を築きました。

子どもむけのかいせつにする

現在の佐賀市水ヶ江生まれ。1844(弘化元)年に藩校「弘道館」に入学。1867(慶応3)年、佐賀藩が長崎に設置した英学塾「蕃学(ばんがく)稽古所」(後に致遠館と改称)で副島種臣らとアメリカ人教師フルベッキに学ぶとともに、塾生の指導にも当たる。明治政府では、大蔵卿、外務大臣などを歴任、鉄道の敷設、貨幣制度の整備、太陽暦(グレゴリオ暦)の採用を行い、東京専門学校(後の早稲田大学)を創立した。1898(明治31)年に佐賀県出身初の総理大臣となり、1914(大正31)年にも2度目の総理大臣を務めた。

現在の佐賀市の水ヶ江生まれ。1844(弘化元)年に佐賀藩の学校「弘道館」に入学しました。1867(慶応3)年には、佐賀藩が長崎に設置した英学塾「蕃学稽古所(ばんがくけいこじょ)」(後に「致遠館」と改称)で、副島種臣(そえじま・たねおみ)らとアメリカ人の教師フルベッキに学ぶとともに、塾生の指導も行いました。明治政府では「大蔵卿」や「外務大臣」などを務め、鉄道の敷設、現在のお金の単位「円」の導入、太陽暦(グレゴリオ暦)の採用などを行いました。1898年(明治31年)に佐賀県出身者初の総理大臣となり、1914年(大正3年)にも2度目の総理大臣を務めた。東京専門学校(後の早稲田大学)を創立したことでも有名です。

子どもむけのかいせつにする

現在の佐賀市鬼丸町生まれ。佐賀藩の思想家・教育者として活躍した枝吉神陽の実弟。1834(天保5)年に藩校「弘道館」に入学し、1848(嘉永元)年に首班を務める。1867(慶応3)年に佐賀藩が長崎に設置した英学塾「蕃学(ばんがく)稽古所」(後に致遠館と改称)で大隈重信らと学び、また塾生の指導にも当たった。明治政府では、外務卿として日本初の国際裁判となった1872(明治5)年のマリア・ルス号事件で手腕を発揮し、「正義の人」として国際的な評価を得た。佐賀出身で明治三筆に数えられる中林梧竹と並び、その独創的な作風で、明治期を代表する書家としても知られる。

現在の佐賀市鬼丸町生まれ。佐賀藩の思想家・教育者として活躍した枝吉神陽(えだよし・しんよう)の実弟。1834(天保5)年に佐賀藩の学校「弘道館」に入学し、1848(嘉永元)年の21歳の時に、成績優秀者が集められた首班(寮生のリーダー)を務めました。1867(慶応3)年には佐賀藩が長崎に作った英学塾「蕃学稽古所(ばんがくけいこじょ)」(後に「致遠館」と改称)で大隈重信(おおくま・しげのぶ)らと学び、塾生の指導も行いました。その後、明治政府では、日本初の国際裁判となった1872(明治5)年のマリア・ルス号事件で、外務卿として活躍し、「正義の人」として国際的な評価を得ました。また、佐賀出身で明治を代表する書家である中林梧竹(なかばやし・ごちく)と並び、その独創的な作風で、明治期を代表する書家としても知られています。

子どもむけのかいせつにする

現在の佐賀市鬼丸町生まれ。佐賀藩の思想家・教育者。のちに外務卿や書家として活躍した副島種臣(そえじま・たねおみ)の実兄。藩校「弘道館」で学び、才能が認められて、1844(弘化元)年に江戸の学問所「昌平黌(しょうへいこう)」へ遊学。帰郷後は、弘道館で教鞭をとった。1850(嘉永3)年、弘道館の改革推進派を集めて「義祭同盟」を結成。尊王思想を説き、実弟の副島種臣をはじめ、大隈重信や江藤新平、島義勇(よしたけ)、大木喬任(たかとう)など、明治政府で活躍する佐賀出身の人材に影響を与えた。

現在の佐賀市鬼丸町生まれ。佐賀藩の思想家・教育者。のちに外務卿や書家として活躍した副島種臣(そえじま・たねおみ)の実兄。佐賀藩の学校「弘道館」で才能が認められて、1844(弘化元)年には江戸幕府の学問所「昌平黌(しょうへいこう)」へ学びに行き、帰郷後は、弘道館で先生として生徒に学問を教えました。1850(嘉永3)年、弘道館の改革推進派を集めて「義祭同盟(ぎさいどうめい)」を結成し、尊王思想(天皇を大切にして国をよくしようとする思想)を説きました。実弟の副島種臣(そえじま・たねおみ)をはじめ、大隈重信(おおくま・しげのぶ)、江藤新平(えとう・しんぺい)、島義勇(しま・よしたけ)、大木喬任(おおき・たかとう)など、明治政府で活躍する佐賀出身の人材に影響を与えました。

子どもむけのかいせつにする

現在の佐賀市西田代生まれ。1830(天保元)年から藩校「弘道館」で学び、その後、江戸へ遊学。1856(安政3)年、藩主鍋島直正の命により蝦夷地(現在の北海道)、樺太を約2年にわたり探検調査した。1869(明治2)年、明治政府から開拓判官に命じられ、札幌に「五洲第一の都」(世界一の都)を造るという壮大な構想を描く。今でも札幌では「北海道開拓の父」として人々から慕われている。

現在の佐賀市西田代生まれ。1830(天保元)年から佐賀藩の学校「弘道館」で学び、その後、江戸へ留学しました。1856(安政3)年、藩主鍋島直正の命令により蝦夷地(現在の北海道)、樺太を約2年にわたり探検調査しました。1869(明治2)年、明治政府から開拓判官(北海道の開拓を管理する役職)に命じられ、札幌に「五洲第一の都」(世界一の都)を造るという壮大な構想を描きました。今でも札幌では「北海道開拓の父」として人々から慕われています。

子どもむけのかいせつにする

現在の佐賀市川副町早津江生まれ。1834(天保5)年から藩校「弘道館」で学び、のち江戸、京都、大坂に遊学して幅広い学識を得た。1853(嘉永6)年に「佐賀藩精煉方(せいれんかた)」(理化学研究所)の主任となり、さらに日本初の実用蒸気船「凌風丸」の建造に関わった。1867(慶応3)年、佐賀藩が出展したパリ万国博覧会へ使節団代表として派遣される。その際に「赤十字」の存在を知り、その理念に感銘を受け、西南戦争に際し、敵・味方を問わず負傷した兵士を救護する博愛社を創設し、日本赤十字社の基礎を築いた。

現在の佐賀市川副町早津江生まれ。1834(天保5)年から佐賀藩の学校「弘道館」で学び、その後、江戸、京都、大坂へ学びに行き、西洋の学問や医学など幅広い学識を得ました。1853(嘉永6)年に「佐賀藩精煉方(せいれんかた)」(理化学研究所)の主任となり、さらに日本初の実用蒸気船「凌風丸(りょうふうまる)」の建造に関わりました。1867(慶応3)年には、フランスのパリで開催された万国博覧会へ佐賀藩の代表として派遣されました。その際に「赤十字」の存在を知り、敵味方に関係なく負傷した兵士を平等に救護するという考え方に感動し、その後、西南戦争(西郷隆盛率いる鹿児島の士族と明治政府との争い)の際に、「博愛社(はくあいしゃ)」を創設し、敵・味方を問わずに傷ついた兵士を救護しました。博愛社はその後「日本赤十字社」に改称して、佐野は初代社長に就任し、日本赤十字社の基礎を築きました。

子どもむけのかいせつにする

現在の佐賀市鍋島町八戸生まれ。1845(弘化2)年に藩校「弘道館」に入学、大木喬任(たかとう)らと共に学ぶ。1850(嘉永3)年、枝吉神陽による「義祭同盟」に参加。1868(明治元)年、大木と連名で「東京奠都(てんと)」(江戸を東京に改め、新たな都とすること)を右大臣 岩倉具視(ともみ)に提言。1872(明治5)年、明治政府の初代司法卿に就任すると、四民平等、人民主義を唱え、司法権の独立に尽力、近代的な裁判制度の導入や全国に裁判所を設置するなど、日本の司法制度の基礎を築く。このほか、三権分立に基づく国家制度の設計、民法・国法といった法典の編纂、国民皆教育の提言など、現在にまでつながる日本の骨格を築いた。

現在の佐賀市鍋島町八戸生まれ。1845(弘化2)年に佐賀藩の学校「弘道館」に入学し、大木喬任(おおき・たかとう)らと共に学びました。1850(嘉永3)年、弘道館の先生だった枝吉神陽(えだよし・しんよう)が作った「義祭同盟(ぎさいどうめい)」に参加し、尊王思想(天皇を大切にして国をよくしようとする思想)を学びました。1868(明治元)年、大木と連名で「江戸」を「東京」と改め、新しい都とすることを提言しました。1872(明治5)年、明治政府で初代司法卿に就任すると、四民平等、人民主義を唱え、司法権の独立に力を尽くし、近代的な裁判制度導入や全国への裁判所設置など、日本の司法制度の基礎を築きました。このほか、三権分立に基づく国家制度の設計、民法・憲法といった法典の編纂(へんさん)、全ての国民に教育の機会を与える制度の提言など、現在にまでつながる日本の骨格を築きました。

子どもむけのかいせつにする

現在の佐賀市水ヶ江生まれ。1846(弘化3)年、藩校「弘道館」に入学し、江藤新平らと共に学ぶ。1868(明治元)年、明治政府に出仕、江藤と連名で「東京奠都(てんと)」(江戸を東京に改め、新たな都とすること)を右大臣の岩倉具視(ともみ)に提言。東京府知事となる。1871(明治4)年、初代文部卿となり、江藤が掲げた国民皆教育制度を実現する「学制」を頒布し、教育体制の整備に努める。全国に5万以上の小学校を設置し、身分の差別なく全ての子供が学校に通えるようにするなど、近代教育の礎を築いた。1881(明治14)年、2度目の司法卿に就任し、民法や刑法の法典編纂の確立にも尽力した。

現在の佐賀市水ヶ江生まれ。1846(弘化3)年、佐賀藩の学校「弘道館」に入学し、江藤新平(えとう・しんぺい)らと共に学びました。1868(明治元)年、明治政府で江藤と連名で「江戸」を「東京」と改め、新しい都とすることを提言しました。その後、東京府知事となりました。1871(明治4)年、初代文部卿となり、教育体制の整備に努め、全国に5万以上の小学校を設置し、身分の差別なく全ての子供が学校に通えるようにするなど、親友の江藤が提言した近代教育の礎を築きました。1881(明治14)年、2度目の司法卿に就任し、民法や刑法の制定にも力を尽くしました。

子どもむけのかいせつにする

建築家、教育者。唐津市出身。唐津藩の英学校「耐恒寮(たいこうりょう)」で高橋是清(これきよ)に学んだ後、1873(明治6)年、工部大学校(現 東京大学工学部)に入学。同期生の曾禰(そね)達蔵らとイギリス人建築家ジョサイア・コンドルのもとで西洋建築を学んだ、日本人初の建築家の一人。イギリス留学を経て、1884(明治17)年に工部大学校教授に就任し、多くの建築家を育てる。また、造家学会(現 日本建築学会)を創設するなど、建築界の発展に力を尽くした。銀行やホテルなど200余りの建築設計に携わり、国の重要文化財である日本銀行本店、東京駅などの代表作を残している。

現在の唐津市出身の建築家、教育者。唐津藩の英学校「耐恒寮(たいこうりょう)」で後に日本銀行総裁や総理大臣を務める高橋是清(たかはし・これきよ)に学んだ後、1873(明治6)年に工部大学校(今の東京大学工学部)に入学しました。同じ唐津出身の曾禰達蔵(そね・たつぞう)らと共にイギリス人建築家ジョサイア・コンドルから西洋建築を学んだ日本人初の建築家の一人として知られています。イギリス留学を経て、1884(明治17)年には工部大学校の教授に就任し、多くの建築家を育てました。また、造家学会(現在の日本建築学会)を創設するなど、建築界の発展に力を尽くしました。銀行やホテルなど200余りの建物設計に携わり、国の重要文化財である日本銀行本店、東京駅などの代表作を残しています。武雄温泉の楼門も辰野の設計で、同じく国の重要文化財です。

子どもむけのかいせつにする

建築家。江戸唐津藩邸に生まれる。明治維新後に唐津藩の英学校「耐恒寮(たいこうりょう)」に入り、高橋是清(これきよ)に師事。その後、同郷の辰野金吾と共に工部大学校(現 東京大学工学部)に入学し、イギリス人建築家ジョサイア・コンドルのもとで西洋建築を学んだ、日本人初の建築家の一人。卒業後、工部大学校助教授や海軍省を経て、1890(明治23)年、三菱社に入社。東京丸の内に「一丁ロンドン」と呼ばれた日本初のオフィスビル街の建築を手掛ける。1908(明治41)年「曾禰中條建築事務所」を開設。国の重要文化財である慶應義塾創立五十年記念図書館(現 慶應義塾図書館旧館)や世界文化遺産「明治日本の産業革命遺産」の構成資産の一つである長崎造船所の「占勝閣」(所長邸宅)などの代表作を残している。

建築家。唐津藩の江戸藩邸に生まれる。明治維新後に唐津藩の英学校「耐恒寮(たいこうりょう)」に入り、後に日本銀行総裁や総理大臣を務める高橋是清(たかはし・これきよ)に学びました。その後、工部大学校(今の東京大学工学部)に入学しました。同じ唐津出身の辰野金吾(たつの・きんご)らと共にイギリス人建築家ジョサイア・コンドルから西洋建築を学んだ日本人初の建築家の一人として知られています。卒業後は、工部大学校の助教授や海軍省を経て、1890(明治23)年に三菱社に入社しました。その後、東京丸の内にある日本初の赤レンガ造りの洋風オフィスビル街の建築を手掛けました。1908(明治41)年には「曾禰中條建築事務所」を開設しました。国の重要文化財である慶應義塾創立五十年記念図書館(今の慶應義塾図書館旧館)や世界文化遺産「明治日本の産業革命遺産」の構成資産の一つである長崎造船所の「占勝閣」(所長の邸宅)などの代表作を残しています。

子どもむけのかいせつにする

近代書道の祖、「明治三筆」の一人。小城市出身。小城藩の藩校「興譲館」で学び、多久の儒学者・草場佩川(はいせん)に師事。幼い頃から書の才能を発揮し、10代で江戸に遊学、山内香雪や市川米庵から書を学んだ。帰藩後は、興譲館指南役などを務める。45歳頃から一切の職を辞して書に専念し、1882(明治15)年、中国に渡り、北京の潘存(はんそん)に師事。六朝書体や墨絵の技法を学び、芸術性豊かな書風を確立、明治書壇に新しい風を吹き込む。1891(明治24)年、副島種臣の勧めにより、王羲之(おうぎし)の十七帖臨書を明治天皇に献上する。1898(明治31)年、72歳(数え年)の時には自身が書いた書「鎮國之山」を陽刻した銅碑を富士山頂に建立した。

現在の小城市出身の書道家。明治期を代表する書道家三人のうちの一人として知られ、近代書道の祖といわれています。小城藩の学校「興譲館(こうじょうかん)」に入り、多久の儒学者・草場佩川(くさば・はいせん)から学びました。幼いころから字を書くのがとても上手で、10代の頃に江戸に学びに行き、当時日本で有名な書家・山内香雪(やまうち・こうせつ)や市川米庵(いちかわ・べいあん)から書道を学びました。小城藩の「興譲館」で書道を教えたのち、45歳頃に仕事をやめて字を書くことに集中しました。1882(明治15)年、中国に渡り北京の潘存(はんそん)という先生に弟子入りして、とても芸術的で美しい書のスタイルを作り出し、明治時代の書道に新しい風を吹き込みました。1891(明治24)年、明治を代表する郷土の政治家で書家としても有名な副島種臣(そえじま・たねおみ)のすすめで、中国の書家・王羲之(おうぎし)の十七帖臨書(基本的な書のお手本)を明治天皇に贈りました。1898(明治31)年、72歳(数え年)の時には自分が書いた「鎮國之山」という字を刻んだ銅碑(銅で作られた記念碑)を富士山の頂上に建てました。

子どもむけのかいせつにする

社会教育家。「青年団の父」と呼ばれる。鹿島市出身。1909(明治42)年、東京帝国大学(現 東京大学)を卒業後、内務省に入省。翌年、25歳の若さで静岡県安倍郡へ出向し、郡長に就任。学校とは無縁だった地方農村の青年たちに教育や自己修練の場を与える活動に力を注ぎ、青年団を指導。1931(昭和6)年、東京都小金井の浴恩館に青年団講習所を開設。1933(昭和8)年、盟友の下村湖人を講習所長に迎え、ともに青年教育に従事した。公明選挙運動や労使協調運動に尽力したことでも知られる。

現在の鹿島市出身の社会教育家で「青年団の父」と呼ばれています。1909(明治42)年に東京帝国大学(今の東京大学)を卒業し、その後、内務省という国の機関での仕事を始めました。翌年、25歳の若さで静岡県安倍郡の郡長に就任しました。そこでは、学校に縁のなかった地方農村の青年たちに教育の場を与える活動に力を注ぎ、青年団を指導しました。1931(昭和6)年には東京都小金井の浴恩館(おんよくかん)に青年団講習所を開設し、1933(昭和8)年には親友で小説家としても有名な下村湖人(しもむら・こじん)を所長に迎え、ともに青年教育に取り組みました。また、正しく選挙をすることや、働く人と会社の人が助け合う社会づくりにも力を尽くしたことでも知られています。

子どもむけのかいせつにする

教育者、社会教育家、小説家。神埼市出身。

熊本の旧制第五高等学校で田澤義鋪と出会い、信頼し尊敬する友として終生変わらぬ友情を深める。東京帝国大学(現

東京大学)を卒業後、母校の旧制佐賀中学校で教鞭をとり、旧制の鹿島中、唐津中、台中第一中、台北高校の校長などを歴任。

1933(昭和8)年、盟友の田澤義鋪が開設した青年団講習所の所長となり、共に青年教育に従事。田澤義鋪の生涯を描いた『この人を見よ』や青少年の成長を描いた名作『次郎物語』などを残している。

現在の神埼市出身の教育者、社会教育家、小説家。熊本にある旧制第五高等学校で田澤義鋪(たざわ・よしはる)と出会い、友人となりました。東京帝国大学(今の東京大学)を卒業した後、母校の旧制佐賀中学校で教師となり、その後、旧制鹿島中学校、唐津中学校、台湾の台中第一中学校、そして台北高校の校長を務めました。1933(昭和8)年には、親友の田澤義鋪が開設した青年団講習所の所長になり、一緒に青年教育に力を注ぎました。田澤義鋪の生涯を描いた『この人を見よ』や青少年の成長を描いた名作『次郎物語』などの本を残しています。

子どもむけのかいせつにする

日本の電気工学の祖。多久市出身。多久の学問所「東原庠舎(とうげんしょうしゃ)」で学んだ後、1873(明治6)年に工部大学校(現 東京大学工学部)の第1期生となる。世界初の電気工学専門の高等教育機関であった電信科で学び、首席で卒業。1880(明治13)年、イギリスのグラスゴー大学に国費で留学し、最優秀論文賞を受賞。帰国後は、工部大学校教授の傍ら、工部省の技術官僚としても活躍。1888(明治21)年、自ら創設した電気学会では、電気工学の発展がもたらす現代のIT社会を予見した演説を行うなど、すでに100年以上先の未来を見据えていた。

現在の多久市出身。日本の電気工学の祖。多久の学問所「東原庠舎(とうげんしょうしゃ)」で学んだ後、1873(明治6)年に工部大学校(今の東京大学工学部)の第1期生として入学しました。世界初の電気工学専門の高等教育機関であった電信科で学び、トップの成績で卒業しました。1880(明治13)年には、イギリスのグラスゴー大学に国のお金で留学し、最優秀論文賞を受賞しました。帰国後は、工部大学校の教授を務めつつ、工部省の技術系の職員としても活躍しました。1888年(明治21)年、自ら創設した電気学会では、テレビ電話や電気自動車など今の世界の予見したような演説を行うなど、すでに100年以上先の未来を見据えていました。

子どもむけのかいせつにする

女性の化学分野での日本初の理学博士。佐賀市出身。1902(明治35)年、女子高等師範学校(現 お茶の水女子大学)理科に入学。卒業後、義務奉職を経て同校研究科に学び、助教授となる。1913(大正2)年、29歳で東北帝国大学化学科に合格し、最初の女子大学生の一人となる。卒業研究で紫根色素の構造決定を成し遂げ、学会発表した。イギリス留学後、母校の女高師で教鞭をとりつつ、1923(大正13)年から理化学研究所で紅花色素の研究を行い構造決定に成功し、1929(昭和4)年、45歳で理学博士となる。「紅(べに)の博士」の名で呼ばれる。

現在の佐賀市出身。化学分野での日本初の女性理学博士。1902(明治35)年、女子高等師範学校(今のお茶の水女子大学)理科に入学し、卒業した後も小学校教員として1年間の勤務を経て同校研究科で学び、助教授となりました。1913(大正2)年、29歳のときに東北帝国大学化学科に合格し、日本初の女子大学生の一人になりました。卒業研究で「紫根(しこん)」という植物の色素の仕組みを明らかにし、学会で発表しました。イギリスへの留学後、母校で教えながら、1923(大正13)年から理化学研究所で「紅花(べにばな)」という植物の色素の研究を行い、色素の仕組みを明らかにしました。1929(昭和4)年、45歳で理学博士となり、「紅(べに)の博士」として多くの人に知られるようになりました。

子どもむけのかいせつにする

森永製菓の創業者。伊万里市出身。1888(明治21)年に渡米し、足かけ12年にわたる修業で西洋菓子の製法を習得。1899(明治32)年に帰国し、現在の東京都港区虎ノ門付近に、今日の森永製菓の前身となる森永西洋菓子製造所を開設。まだ和菓子が主流の時代に西洋菓子の普及に奔走した。1914(大正3)年、49歳の時に紙サック入りの「ポケット用ミルクキャラメル」を発売し、爆発的な人気を呼ぶ。日本初の一貫製造によるミルクチョコレートをはじめ、飲用ココア、マリービスケットなど数々のロングセラー商品も生み出した。

エンゼルマークでおなじみの森永製菓の創業者。現在の伊万里市出身。1888(明治21)年にアメリカに行き、12年かけて西洋菓子の作り方を学びました。1899(明治32)年に帰国し、現在の東京都港区虎ノ門付近に森永西洋菓子製造所(森永製菓の前身)を開設し、まだ和菓子が主流だった当時の日本で西洋菓子の普及に力を注ぎました。1914(大正3)年、49歳の時に紙箱入りの「ポケット用ミルクキャラメル」を発売すると大人気になりました。その後、日本初の一貫製造によるミルクチョコレートをはじめ、飲用ココア、マリービスケットなど数々のロングセラー商品も生み出しました。

子どもむけのかいせつにする

江崎グリコの創業者。佐賀市出身。37歳の時に有明海につながる早津江川河畔で漁師が牡蠣の煮汁を捨てる様子を見て、かつて読んだ薬業新聞の「牡蠣に栄養素グリコーゲンが大量に含まれている」という記事を思い出し、グリコーゲンを使用した栄養菓子の開発に着手。1921(大正10)年に佐賀から大阪へ拠点を移し、合名会社江崎商店を設立。この翌年、40歳の時に栄養菓子グリコを三越で発売。グリコの顔として知られるゴールインマークは、八坂神社(佐賀市)の境内でかけっこしている子供たちの姿からヒントを得て考案された。

ゴールする男性のマークが印象的な江崎グリコの創業者。現在の佐賀市出身。37歳の時に有明海につながる早津江川の岸辺で漁師が牡蠣(かき)の煮汁を捨てる様子を見て、過去に読んだ新聞の「牡蠣に栄養素グリコーゲンが大量に含まれている」という記事を思い出しました。それをきっかけに、グリコーゲンを使った栄養菓子を作ろうと考えました。1921(大正10)年、佐賀から大阪へ拠点を移し、合名会社江崎商店を設立しました。この翌年、40歳のときに栄養菓子グリコキャラメルを三越で発売しました。グリコの顔として知られるゴールインマークは、八坂神社(佐賀市)の境内(けいだい)でかけっこしている子供たちの姿からヒントを得て考案されました。

子どもむけのかいせつにする

蘭方医。近代医学の祖。神埼市出身。16歳で漢方医学を学び、23歳で佐賀の蘭方医・島本良順に、翌年、長崎でシーボルトに学ぶ。1826(文政9)年、江戸に出て、1833(天保4)年に蘭学塾・象先堂を開き、門人を育成した。1843(天保14)年、佐賀藩10代藩主・鍋島直正の侍医となり、天然痘予防の種痘の必要性を直正に進言。1849(嘉永2)年、直正は我が子に種痘をし、江戸では玄朴が種痘を広めた。1858(安政5)年、玄朴らが神田に設立したお玉ヶ池種痘所は、後に東京大学医学部に発展し、近代医学の礎となった。

現在の神埼市出身の、西洋医学を専門とする蘭方医(らんぽうい)。近代医学の祖。16歳で漢方医学を学び、23歳で佐賀の蘭方医・島本良順(しまもと・りょうじゅん)に、翌年長崎でシーボルトに学びました。1826(文政9)年、江戸に出て、1833(天保4)年に蘭学塾・象先堂(しょうせんどう)を開き、門下生を育てました。1843(天保14)年には、佐賀藩10代藩主・鍋島直正の侍医(医者)になり、天然痘(てんねんとう)という病気を防ぐために、種痘(しゅとう(天然痘の予防接種))の必要性を直正に進言しました。1849(嘉永2)年、直正は自分の子どもに種痘を受けさせて、江戸では玄朴が種痘を広めました。1858(安政5)年、玄朴たちは神田にお玉ヶ池種痘所という予防接種のための施設を作りました。この施設は、後に東京大学医学部に発展し、日本の近代医学の礎となりました。

子どもむけのかいせつにする

蘭方医。日本にドイツ医学を導入した医学者。佐賀市出身。藩校「弘道館」から蘭学寮、医学寮(後の好生館)で学ぶ。1861(文久元)年、26歳で佐倉(現在の千葉県)の「順天堂塾」に入門し、蘭医学を学び、塾頭として頭角を現す。その後、長崎で蘭医・ボードインに師事。佐賀藩10代藩主・鍋島直正の侍医となり、1869(明治2)年、明治政府の「医学校取調御用掛」を命じられ、ドイツ医学を導入。1872(明治5)年、第一大学区医学校(現 東京大学医学部)の初代校長となり、『医制略則』を起草。今日にまで続く近代医学制度の基礎を築いた。

現在の佐賀市出身。日本にドイツ医学を導入した医学者。佐賀藩の学校「弘道館」に入学し、蘭学寮、医学寮(後の好生館)で学びました。1861(文久元)年、26歳で佐倉(現在の千葉県)の「順天堂塾(じゅんてんどうじゅく)」に入り、そこで蘭医学で優秀な成績を修め、その後長崎で蘭医・ボードインにも学びました。佐賀藩10代藩主・鍋島直正の侍医(医者)となり、1869(明治2)年には明治政府の「医学校取調御用掛」を命じられ、ドイツ医学を導入しました。1872(明治5)年には、第一大学区医学校(今の東京大学医学部)の初代校長になり、医学制度の基礎となる『医制略則(いせいりゃくそく)』を起草し、今日まで続く近代医学制度の基礎を築きました。

子どもむけのかいせつにする

社会事業家。佐賀市出身。熱心なクリスチャンで、立教女学校教頭の時に発生した「濃尾大震災」で両親を失った少女たちを引き取り、1892(明治25)年、東京下谷に「孤女学院」(仮宿舎)を開設。翌年、滝野川村に院舎を建設し、本格的に運営を始める。引き取った少女たちの中に知的障がい児がいたため、知的障がい児教育の必要性を深く感じ、教育法などを学ぶために渡米。帰国後、同院を「滝乃川学園」に改め、日本初の知的障がい児教育を本格的に始める。妻筆子とともに知的障がい児教育・福祉に生涯を捧げた。

現在の佐賀市出身の社会事業家。熱心なクリスチャン(キリスト教徒)で、立教女学校教頭の時に発生した「濃尾(のうび)大震災」で両親を失った少女たちを引き取り、1892(明治25)年、東京下谷に「孤女学院(こじょがくいん)」を開設しました。翌年には滝野川村に院舎を建設し、本格的に運営を始めました。引き取った少女たちの中に知的障がいのある子どもがいたことをきっかけに、その教育の必要性を深く感じ、教育法などを学ぶためにアメリカに行きました。帰国後、同院を「滝乃川学園(たきのがわがくえん)」に改め、日本で初めて知的障がいのある子どものための教育を本格的に始めました。妻の筆子とともに知的障がいのある子どもの教育・福祉に生涯を捧げました。

子どもむけのかいせつにする

近代女子教育者。長崎県大村市出身。石井亮一と共に日本初の知的障がい児教育・福祉に努めた。1880(明治13)年、19歳の時に皇后の命でフランス留学し、帰国後、津田塾大学を創立する津田梅子とともに華族女学校の教師となり、女子教育に熱意を示した。同郷の小鹿島果(おがしま・はたす)と結婚したが死別。知的障がいがある娘を滝乃川学園に預けた縁で石井亮一と再婚。亮一を献身的に支えながら知的障がい児の保護に努め、その自立を支えた。

現在の長崎県大村市出身の近代女子教育者。石井亮一(いしい・りょういち)と共に日本で初めて知的障がいのある子どもの教育・福祉に努めました。1880(明治13)年、19歳のとき、明治天皇の皇后の命令でフランスに留学し、帰国後、津田塾大学を創立する津田梅子(つだ・うめこ)とともに華族女学校の教師となり、女子教育に力を注ぎました。同郷の小鹿島果(おがしま・はたす)と結婚しましたが、死別します。その後、知的障がいがある娘を滝乃川学園に預けた縁で石井亮一と再婚し、亮一を献身的に支えながら知的障がいのある子どもの保護に努め、自立できるように力を尽くしました。

子どもむけのかいせつにする

久光兄弟合名会社(後の久光製薬)初代社長。鳥栖市出身 旧姓 久光三郎。祖父の久光仁平が1847(弘化4)年に創業した製薬・売薬の家業を継ぎ、1903(明治36)年、27歳の時に佐賀県三養基郡田代村に設立された久光兄弟合名会社の社長に就任。和紙に薬を延ばした膏薬「朝日万金膏(まんきんこう)」(鎮痛消炎貼付剤)や「快復丸(かいふくがん)」(健胃下剤)などを販売し、国内や海外に販路を伸ばす。1934(昭和9)年、58歳の時には、のちに国民的な貼り薬となる「サロンパス」を発売し、久光製薬の礎を築いた。

久光兄弟合名会社(後の久光製薬)初代社長。現在の鳥栖市出身。旧姓・久光三郎(ひさみつ・さぶろう)。祖父の久光仁平(ひさみつ・にへい)が1847(弘化4)年に創業した製薬・売薬の家業を継ぎ、1903(明治36)年、27歳の時に佐賀県三養基郡田代村(現在の鳥栖市)に設立された久光兄弟合名会社の社長に就任しました。この会社では「朝日万金膏(まんきんこう)」という痛みを和らげる貼り薬や「快復丸(かいふくがん)」というお腹の薬を販売し、日本だけでなく海外でも販売しました。1934(昭和9)年、58歳の時には、のちに国民的な貼り薬となる「サロンパス」を発売し、久光製薬の礎を築きました。

子どもむけのかいせつにする

リコー三愛グループの創業者。みやき町出身。29歳の時に理化学研究所が開発した感光紙の販売代理店を開業。その業績が買われ理化学興業株式会社の感光紙部長に抜擢、36歳の時に感光紙部門を理研感光紙株式会社(後のリコー)として創立。1950(昭和25)年、50歳の時に二眼レフカメラ「リコーフレックス3」を発売し、国内でカメラの一大ブームを巻き起こす。1963(昭和38)年、市村記念体育館(当時は「佐賀県体育館」)を佐賀県に寄贈。同館は「肥前さが幕末維新博覧会」(2018年3月17日~2019年1月14日開催)のメインパビリオン「幕末維新記念館」となった。

リコー三愛グループの創業者。現在のみやき町出身。29歳の時、理化学研究所が開発した感光紙(かんこうし)という特殊な紙を売る仕事を始めました。その仕事で大きな成果を出し、理化学興業株式会社の感光紙部長に抜擢され、36歳の時に理研感光紙株式会社(後のリコー)をつくりました。1950(昭和25)年、50歳の時に二眼レフカメラ「リコーフレックス3」を発売し、日本国内でカメラブームを起こしました。1963(昭和38)年、市村記念体育館(当時は「佐賀県体育館」)を佐賀県に寄贈しました。この体育館は、2018(平成30)年から2019(平成31)年にかけて開かれた「肥前さが幕末維新博覧会」で、メインパビリオン「幕末維新記念館」となりました。