「佐賀県逆動記聞」佐賀県立博物館所蔵

佐賀戦争とは

定説では、「佐賀戦争(佐賀の乱)」は、明治7(1874)年2月に「江藤が佐賀で起こした士族反乱」と位置付けられてきました。

しかし、江藤は本当に自らの意思で「反乱」を起こしたのでしょうか。

江藤は、佐賀戦争のたった1か月前、副島種臣(佐賀)、後藤象二郎(高知)、板垣退助(高知)らとともに、基本的人権と人民の自立を目指す、日本初の近代政党「愛国公党」を結成しました。

そして、国民が選んだ議員による国会開設を求める「民撰議院設立建白書」を公表し、一部の権力者が政権を運営する現政権の体制を痛烈に批判しました。

その翌日、江藤は東京を離れ、佐賀に帰郷しますが、それは、政府への不平不満を募らせて、不穏な空気が高まっていた佐賀の士族を説得し、騒動を収めることが目的であったと考えられています。しかし、江藤帰郷の翌日に、明治政府No.2の岩倉具視が高知県士族に暗殺されかけるなど、士族の動向に過敏になっていた政府は、江藤の帰郷を危険視しました。

(一方の江藤はと言えば、一旦佐賀に入ったものの、今は説得が難しいと考えたのか、長崎の親戚宅に移動し、静養、舟遊びを楽しむこともあったようです。)

そして、江藤が長崎で過ごしていた明治7(1874)年2月3日、福岡県庁(当時は国の機関)から内務省(警察・地方行政等を管轄する国の機関。トップは大久保利通)に「佐賀県下不穏」を伝える電報が届くと、すかさず政府は翌4日に「出兵命令」を出し、新任の佐賀県権令(国の官僚)岩村高俊を、軍隊帯同で佐賀県に赴任させることとしました。

この実力行使を前提としたような異常なやり方に挑発されて佐賀の士族は決起し、結果、2月12日に佐賀入りした江藤は、首領に担ぎ上げられたと言われています。

ここで重要なのは、政府が出兵を決定した2月4日の時点では、江藤は佐賀の士族と合流すらしていなかったということです。

このことについて、明治大正期の歴史家・久米邦武は、明治44(1911)年6月20日の佐賀新聞に「佐賀事変の如きは、全く江藤君の与らぬ所で、海嘯(津波)にさらわれたようなものである。」と述べ、また、歴史家の大久保利謙氏(大久保利通の孫)は、自身の論文中で「佐賀征韓党(江藤を指導者とした団体)としては、全く政府から売られた決起であった。」と述べています。

つまり、江藤は「国会開設」による体制変更を目指していた真っ最中であり、武力蜂起による解決を想定して動いていませんでした。また、政府から一方的に戦争を仕掛けられた佐賀士族には、自衛の戦い以外に選択の余地はなかったのです。

佐賀の「乱」じゃないの?

ここまでの記述のとおり「江藤が佐賀で起こした士族反乱」と位置付けられてきたことから、これまで長く「佐賀の“乱”」と呼ばれてきました。しかし、江藤は自らの意思で「反乱」を起こしたのではなく、政府から一方的に「戦争」を仕掛けられたことから、佐賀県では乱の首謀者というイメージを払拭するため「佐賀“戦争”」という呼称を使用しています。

こうした動きの中、令和7(2025)年度から使用される中学生歴史教科書の一部において、初めて「佐賀の乱(佐賀戦争)」と表記されることとなりました。

「佐賀戦争」と表記された教科書の出版社によると、編集にあたっては中央からの見方だけでなく地域の視点も大切にしており、佐賀で「佐賀戦争」と呼ぶ動きがあることなどから、佐賀戦争の表記を採用したとのことでした。

県としては、歴史の再評価につながる大きな一歩であると認識しており、さらに江藤の復権を後押しするため、江藤新平復権プロジェクトを通じて、様々な取り組みを展開していきます。

佐賀戦争の展開明治7(1874)年

| 日付 | 場所・戦場 | 起こったこと |

|---|---|---|

| 1/13 | - | 佐賀士族の不穏な動きの鎮撫のため、江藤新平が東京から佐賀に向けて出発。 |

| 1/28 | - |

佐賀県権令が、大隈重信と親交のあった岩村通俊から、弟の岩村高俊に交代。 高俊は大久保利通に近く、佐賀士族を武力で討伐することを主張していた。 |

| 2/1 | 佐賀 | 憂国党が官金取扱業者の小野組に金談を迫る。 |

| 2/3 | - | 福岡県庁から内務省に「佐賀県の士族が盛んに征韓論を唱えている。士族が小野組に金談を迫り、職員が皆逃げ去ってしまった。」との電報あり。 |

| 2/4 | - |

佐賀県士族鎮圧の機会を伺っていた政府が、熊本鎮台(軍隊)に出動を命じる。 (この間、江藤は一旦佐賀に入ったものの「今は士族の説得が難しい」と考えたのか、長崎の親戚宅に移動し静養。舟遊びを楽しむこともあったそう。) |

| 2/11 | - |

島義勇が、三条実美から「佐賀の士族を落ち着けてほしい」という依頼を受けて佐賀に向かっていたところ、たまたま同じ船に乗っていた岩村高俊が軍隊帯同で佐賀に赴任することを知って激怒。 長崎にて江藤と会談し、郷土防衛の観点から共に政府に抵抗する意思を確認する。 |

| 2/15 |

佐賀城 佐賀市 |

佐賀県権令の岩村高俊率いる熊本鎮台兵が佐賀城に入る。 江藤が、鎮台兵帯同での赴任の意図を確認するための使者を送るも、岩村は返答を拒絶。 |

| 2/16 ~18 |

佐賀城 佐賀市 |

江藤率いる征韓党と島率いる憂国党を中心とした佐賀軍が佐賀城を包囲。16日未明に斥候同士の小競り合いが起こり、戦端が開かれる。 18日に政府軍が東の裏門から脱出し、筑後川を渡って退却した。 |

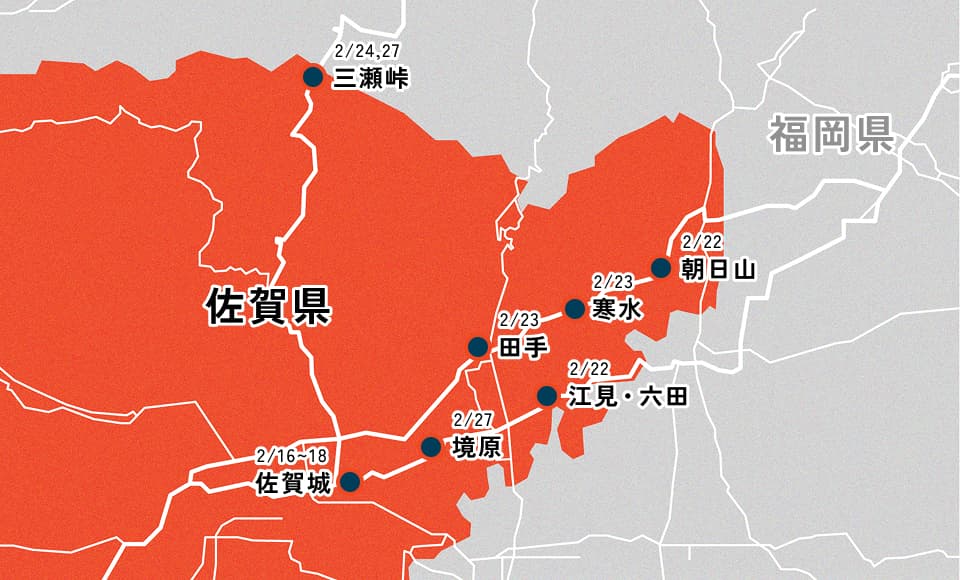

| 2/22 |

朝日山 鳥栖市 |

博多から進軍し、熊本鎮台兵との合流を目指す政府軍主力と佐賀軍が朝日山(鳥栖市)で交戦。朝日山に陣取る佐賀軍は正面・側面・背後から攻撃されて退却した。その後中原(みやき町)や切通(上峰町)でも戦闘を行ったがいずれも佐賀軍が敗走した。 |

| 2/22 |

江見・六田 みやき町 |

佐賀城から逃れて久留米付近まで退却していた政府軍(熊本鎮台兵)が筑後川を渡り、佐賀軍と交戦。江見村・六田村(みやき町)付近での何度かの戦闘を経て大きな損害を出した政府軍は千粟に退却した。 |

| 2/23 |

寒水・田手 みやき町・上峰町・吉野ケ里町 |

寒水村(みやき町)に本陣を置く佐賀軍と政府軍が交戦。一時は政府軍を追い詰めるものの、援軍に背後を突かれた佐賀軍は敗走。 この戦闘後、江藤は西郷隆盛の助力を求めるため鹿児島に逃れた。 |

| 2/24 ・27 |

三瀬峠 佐賀市・福岡市 |

福岡から進行してきた政府軍と三瀬峠を守っていた佐賀軍が交戦。政府軍を何度か撃退したものの、27日の夜に政府軍は三瀬峠を奪取した。 |

| 2/27 |

境原 神埼市 |

27日の朝、政府軍は苔野(吉野ヶ里町)から神埼に侵攻。川久保・姉村・蓮池に向かう3つの部隊に分かれた。佐賀軍は神埼より南の橋を破壊して政府軍の侵入を妨害し、攻撃を加えた。一度境原を占領された佐賀軍は夜襲を敢行。この日の戦闘は夜9時頃まで続いた。 佐賀軍の敗北が決定的となり、島は島津久光に訴えるため鹿児島に逃れた。 |

| 3/7 | 鹿児島 | 島が捕縛される。 |

| 3/29 |

甲浦 高知 |

江藤が捕縛される。 |

| 4/13 | 佐賀 | 江藤・島ら13名に死刑判決が下され、即日処刑された。 |

佐賀戦争の主な戦場

佐賀戦争以降の佐賀県

佐賀戦争以後も佐賀県では士族に不穏な動きがあり、難治県の一つと考えられていました。政府は、難治県を近県に併合することで、旧藩士族と県庁の結びつきを遮断し、県に対する政府の統制力を強化しようとしました。

佐賀県は、明治9(1876)年4月に三潴県(みづまけん)に編入されますが、順次長崎県へ移管され、同年8月には、三潴県が廃止となり、旧佐賀県域はすべて長崎県へ編入されました。明治15(1882)年、佐賀県を復活させようという運動がおこり、翌明治16(1883)年5月に長崎県から分離独立し、佐賀県として再置されました。

県の枠組みの変遷

明治5(1872)年5月

佐賀県の誕生(佐賀戦争以前の県域)

明治9(1876)年4月

三潴県(みづまけん)に編入

明治9(1876)年8月

長崎県に編入

明治16(1883)年5月

佐賀県の復県(現在の県域)

万部島招魂場・殉国十三烈士の碑

万部島招魂場

江藤新平や島義勇ら佐賀戦争で亡くなった216名を弔う「明治七年戦死諸君之碑」が建立されています。毎年4月12日、佐賀戦争の戦死者の霊を祀って慰霊祭が行われています。

所在地

佐賀市水ヶ江1丁目7 万部島(まんぶじま)

殉国十三烈士の碑

佐賀戦争の首謀者と目されて刑死させられた江藤新平や島義勇ら13名をしのび、募金活動により昭和58(1983)年に建立されました。

令和7(2025)年2月1日、碑前にて「江藤新平復権・島義勇顕彰式典」を開催しました。

所在地

佐賀市城内1丁目(県立博物館東)